マスキングインクが取れない・固まってしまった…の解決法について

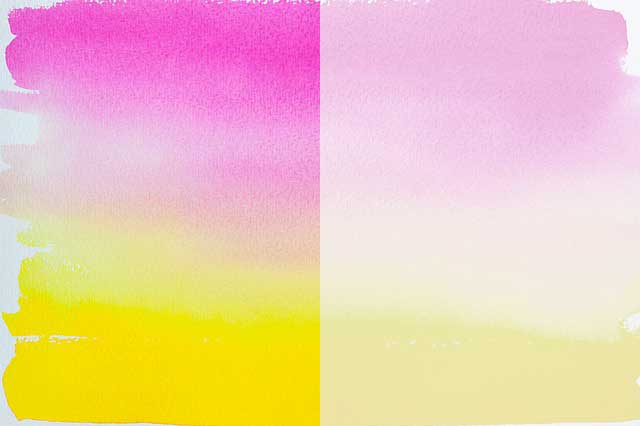

透明水彩では基本的に白色は使わず、色を塗らないことで白を表現します。

紙の白色を利用するわけですが、絵の描き方によっては「塗らないで残す」ことが難しい場合もあります。

そんな時にあると重宝するのがマスキングインクです。

マスキングインクを塗り残したい部分にあらかじめ塗っておくことで、その部分だけきれいに塗り残すことができます。

とても便利で水彩画には欠かせないとさえいえるものですが、長く使っていると稀にトラブルにも遭遇することも。

今回は、マスキングインクが取れない、固まってしまった…など、マスキングインクで起こりやすいトラブルの解決方法についてお話ししたいと思います。

目次

・マスキングインクとはどんなもの?

・マスキングインクのトラブルについて

マスキングインクが剥がれない

マスキングインクが瓶の中で固まってしまった

マスキングインクが服についた

・マスキングインクの粘度が高くなってきたら…

マスキングインクとはどんなもの?

以下でもご説明しているようにマスキングインクとは、透明水彩で白色を表現するために使われます。

参考:透明水彩で白色を表現する場合のマスキングインク活用方法

白く塗り残すのって、場合によっては結構大変ですよね。

例えばものすごく狭い範囲を塗り残すときとか、飛沫のような細かい点を白く塗り残すのって難しいですし、失敗する可能性もあります。

しかしマスキングインクを使えば、そんな細かい塗り残しも簡単にできます。

メーカーによって様々な製品が販売されていますが、 以下のような瓶タイプとペンタイプがあると便利です。 瓶タイプのマスキングインクは、筆やつけペンなどを使って白抜きしたい部分に塗ります。

一方でペンタイプのマスキングインクは、チョコペン(製菓の)などを使う要領で塗り残したい部分に直接塗ることができます。

どちらが良いのか?ですが、一見するとペンタイプの方が便利なように思えますし、実際便利なのですが、 ペンタイプって細かい範囲に塗るのが難しいのと、使い方によってはインクが出すぎてしまったりと量の調整が難しいこと、 また瓶に比べるとコスパが悪いです。

なので私自身は以前は両方使っていましたが、今は瓶タイプのみを使っています。 周りをみても瓶を使っているという人の方が多いです。

とはいえ使い心地には好みもあるため、両方使ってみて使いやすいと感じる方を使うとよいでしょう。

あとマスキングインクはメーカーによって使い心地が異なります。

同じように使えないモノもあったりするので、 いきなり本番の作品に使用するのではなく、まずは練習用の紙で試してみることをおすすめします。

マスキングインクの利用に必要なものについては「透明水彩で白色を表現する場合のマスキングインク活用方法」 で解説していますので、興味をお持ちの方はあわせてご覧ください。

参考:透明水彩で白色を表現する場合のマスキングインク活用方法

白く塗り残すのって、場合によっては結構大変ですよね。

例えばものすごく狭い範囲を塗り残すときとか、飛沫のような細かい点を白く塗り残すのって難しいですし、失敗する可能性もあります。

しかしマスキングインクを使えば、そんな細かい塗り残しも簡単にできます。

メーカーによって様々な製品が販売されていますが、 以下のような瓶タイプとペンタイプがあると便利です。 瓶タイプのマスキングインクは、筆やつけペンなどを使って白抜きしたい部分に塗ります。

一方でペンタイプのマスキングインクは、チョコペン(製菓の)などを使う要領で塗り残したい部分に直接塗ることができます。

どちらが良いのか?ですが、一見するとペンタイプの方が便利なように思えますし、実際便利なのですが、 ペンタイプって細かい範囲に塗るのが難しいのと、使い方によってはインクが出すぎてしまったりと量の調整が難しいこと、 また瓶に比べるとコスパが悪いです。

なので私自身は以前は両方使っていましたが、今は瓶タイプのみを使っています。 周りをみても瓶を使っているという人の方が多いです。

とはいえ使い心地には好みもあるため、両方使ってみて使いやすいと感じる方を使うとよいでしょう。

あとマスキングインクはメーカーによって使い心地が異なります。

同じように使えないモノもあったりするので、 いきなり本番の作品に使用するのではなく、まずは練習用の紙で試してみることをおすすめします。

マスキングインクの利用に必要なものについては「透明水彩で白色を表現する場合のマスキングインク活用方法」 で解説していますので、興味をお持ちの方はあわせてご覧ください。

マスキングインクのトラブルについて

マスキングインクで起こりやすいトラブルと、その解説法をまとめてみました。

ただしご使用になられるマスキングインクの種類によって扱いが異なる可能性があるため、その点をご留意ください。

私は先でご紹介した、ホルベインのマスキングインクを使っています。

ただしご使用になられるマスキングインクの種類によって扱いが異なる可能性があるため、その点をご留意ください。

私は先でご紹介した、ホルベインのマスキングインクを使っています。

マスキングインクが剥がれない

通常マスキングインクは、塗り残すという目的を終えたら剥がしますよね。

しかしマスキングインクを塗ってから時間が経ちすぎたり、 使用しているマスキングインクの成分が劣化していたりすると、インクが紙から剥がれてくれないことがあります。

絶対に剥がせないというわけではないのですが、樹脂が溶けたようにベタベタとしてしまい、 きれいに剥がれなくなります。

このインクを剥がすには

上記を試してみて下さい。

マスキングインクを上から重ね塗りする場合は、成分が劣化していないと思われるインクを使ってください。

インクが乾いた後に普通に剥がせば、先に塗ったマスキングインクも一緒に剥がれるはずです。

これで剥がれなければ、テープの粘着面を押しあてて取るという手もありますが、 テープをはがすときに紙を傷める恐れがあるため、そっと押し当てるようにしてください。

私自身はというと、仕事が忙しくなると絵を描く時間がなくなるため、 マスキングインクを塗ったまま描きかけの絵を長期間放置してしまう…ということがたまにあるのですよね。

最長1か月放置して、絵をみたらマスキングインクの部分がゴムが溶けたようになって、 きれいに剥がれなくなってしまっていました。

その時にはテープを使ってきれいに取り除くことができましたが、インクを取り除くときに紙を傷めてしまう恐れもあるため、 マスキングインクを使ったら放置せず、できるだけはやく取り除くようにしましょう。

しかしマスキングインクを塗ってから時間が経ちすぎたり、 使用しているマスキングインクの成分が劣化していたりすると、インクが紙から剥がれてくれないことがあります。

絶対に剥がせないというわけではないのですが、樹脂が溶けたようにベタベタとしてしまい、 きれいに剥がれなくなります。

このインクを剥がすには

・マスキングインクを上から塗る

・テープをそっと押し当てる

マスキングインクを上から重ね塗りする場合は、成分が劣化していないと思われるインクを使ってください。

インクが乾いた後に普通に剥がせば、先に塗ったマスキングインクも一緒に剥がれるはずです。

これで剥がれなければ、テープの粘着面を押しあてて取るという手もありますが、 テープをはがすときに紙を傷める恐れがあるため、そっと押し当てるようにしてください。

私自身はというと、仕事が忙しくなると絵を描く時間がなくなるため、 マスキングインクを塗ったまま描きかけの絵を長期間放置してしまう…ということがたまにあるのですよね。

最長1か月放置して、絵をみたらマスキングインクの部分がゴムが溶けたようになって、 きれいに剥がれなくなってしまっていました。

その時にはテープを使ってきれいに取り除くことができましたが、インクを取り除くときに紙を傷めてしまう恐れもあるため、 マスキングインクを使ったら放置せず、できるだけはやく取り除くようにしましょう。

マスキングインクが瓶の中で固まってしまった

マスキングインクを開封してから長期間放置していると、瓶の中でインクが固まってしまうことがあります。

時間の経過によって徐々にインクの水分が蒸発して少なくなり、乾燥してきてしまうためです。

このマスキングインクが使えるかどうかは、インクの固まり具合によります。

ちなみにマスキングインクの寿命についてですが、特に明確には決められていないようです。

私自身は5年前に開封したインクを使ってみたことがありますが、冷暗所に保管していたためか、 粘性が高い以外に問題はありませんでした。

ただ保管場所の環境によっては短期間で劣化する可能性もあるということ、 また劣化したマスキングインクを使うと紙に色が移りやすい気がするため、 あまりに古いものを使うのはおすすめしません。

時間の経過によって徐々にインクの水分が蒸発して少なくなり、乾燥してきてしまうためです。

このマスキングインクが使えるかどうかは、インクの固まり具合によります。

一部のみが固まっている場合

マスキングインクの一部のみが固まっているだけの場合は、まだ使えます。

瓶をよく振って成分を均等に混ぜたあと、通常のマスキングインクと同じように使ってください。

粘って使いにくい場合は、水や石鹸水(洗剤水)を少量加えると描きやすくなります。

固まっている部分が多い場合

インクの大半が固まっている場合は、どうにもなりません。

固まっていない部分が残っているのなら使える可能性はありますが、インクの状態が悪いと紙に色が移ってしまう場合もあるため、

本番ではない紙で試してから使われることをおすすめします。

ちなみにマスキングインクの寿命についてですが、特に明確には決められていないようです。

私自身は5年前に開封したインクを使ってみたことがありますが、冷暗所に保管していたためか、 粘性が高い以外に問題はありませんでした。

ただ保管場所の環境によっては短期間で劣化する可能性もあるということ、 また劣化したマスキングインクを使うと紙に色が移りやすい気がするため、 あまりに古いものを使うのはおすすめしません。

マスキングインクが服についた

マスキングインクをうっかり服やクッションなどにこぼしてしまった…。 そんなことがあるかもしれません。

マスキングインクが布につくと樹脂成分が内部にしみ込んでしまうため、乾くと普通に洗っても取れなくなります。

この取り方ですが

・乾く前に洗う

・筆洗液を使う

・除光液を使う

・アルコールを使う

一番良い方法は、マスキングインクが服などについたら即水で洗い落とすことです。

乾くと布ごとゴムのように固まってしまって取れなくなりますので、乾く前に水で洗い流すことがポイントです。

乾いてしまった場合は、洗う以外の方法を試してください。

筆洗液(筆についた汚れを落とす)は、各メーカーよりマスキングインク用の筆洗液が販売されていますので、 それを利用して布を洗ってください。

ただし筆洗液や除光液、アルコールは布を傷めたり、色落ちさせてしまう可能性がありますので、 布の種類によってはおすすめできません。

どうしても利用せざるを得ないときは、 まずは見えないところで試してみて、支障がないことを確認してから利用するようにしましょう。

マスキングインクの粘度が高くなってきたら…

トラブルというほどではないけれど、マスキングインクを長く使い続けているうちに、

液体の粘度が高くなって使いづらいと感じることがあるかもしれません。

粘度が高くなる現象は、マスキングインク内に含まれる水や一部の成分が 蒸発することによって起こります。

マスキングインク自体の性能に問題はありませんが、インクが高粘度だと細かい部分が塗りにくかったり、 塗る量の調整がしづらいのですよね。

なので粘度が高くなってきたら、

上記のようなもので薄めて使ってください。

インクに不純物が混ざって劣化するのを避けるためにも、使う分だけ別の場所に出して薄めるのがおすすめです。

なお、中には「マスキングインクは必ず薄めて使うもの」と思っていらっしゃる方がいるようですが、 今回のような理由がなければわざわざ薄めて使う必要はありません。

私は粘度が高く塗りにくいときや、ものすごく細い線を描く場合に少量の石鹸水で薄めることはありますが、 基本は薄めずに使ってます。

薄めすぎるときちんとマスキングできなかったり、 紙に液体がしみ込んで色移りしてしまう恐れがあるため、水などを加える場合は量を加減してください。

粘度が高くなる現象は、マスキングインク内に含まれる水や一部の成分が 蒸発することによって起こります。

マスキングインク自体の性能に問題はありませんが、インクが高粘度だと細かい部分が塗りにくかったり、 塗る量の調整がしづらいのですよね。

なので粘度が高くなってきたら、

・水を加える

・石鹸水や洗剤水を加える

インクに不純物が混ざって劣化するのを避けるためにも、使う分だけ別の場所に出して薄めるのがおすすめです。

なお、中には「マスキングインクは必ず薄めて使うもの」と思っていらっしゃる方がいるようですが、 今回のような理由がなければわざわざ薄めて使う必要はありません。

私は粘度が高く塗りにくいときや、ものすごく細い線を描く場合に少量の石鹸水で薄めることはありますが、 基本は薄めずに使ってます。

薄めすぎるときちんとマスキングできなかったり、 紙に液体がしみ込んで色移りしてしまう恐れがあるため、水などを加える場合は量を加減してください。

わずか3ヵ月で学べる!ユーキャンの風景スケッチ講座

水彩での風景スケッチが気軽に描けるようになりたい。

そんな方におすすめしたいのが、資格講座のユーキャンが提供する「風景スケッチ講座」です。

わずか3ヵ月で、風景スケッチに必要なテクニックの基本~応用までをすべて自宅で学ぶことができます。

レッスン対応のDVD映像がついているため、本だとわかりにくいところも すんなり理解できるはずです。

最初は線の描き方からスタートするので、初心者でも問題ありません。

また遠近感の表現に欠かせない「1点透視図法」や「2点透視図法」も ばっちりマスターできます。

風景スケッチに必要な画材が一式セットになっているため、 この講座だけですぐに風景スケッチが始められるところも手軽で魅力が大きいですし、お値段もお手頃です。 ユーキャンの資格講座なら自宅ですべて学べますので、スキマ時間しかとれない忙しい人にも向いています。

なお申し込みは、ポイントが貯まる・使えるユーキャンの「楽天市場店」からがお得です。

運営はユーキャンであるため、教材の内容や受けられるサポートサービスは公式サイトで提供しているものと変わりません。

詳細については、講座ページにてご確認ください。

そんな方におすすめしたいのが、資格講座のユーキャンが提供する「風景スケッチ講座」です。

わずか3ヵ月で、風景スケッチに必要なテクニックの基本~応用までをすべて自宅で学ぶことができます。

レッスン対応のDVD映像がついているため、本だとわかりにくいところも すんなり理解できるはずです。

風景スケッチ講座で学べる内容

・水彩絵具での着彩方法

・遠近感を表現するテクニック

・スケッチ特有の「簡略して描く」方法

また遠近感の表現に欠かせない「1点透視図法」や「2点透視図法」も ばっちりマスターできます。

風景スケッチに必要な画材が一式セットになっているため、 この講座だけですぐに風景スケッチが始められるところも手軽で魅力が大きいですし、お値段もお手頃です。 ユーキャンの資格講座なら自宅ですべて学べますので、スキマ時間しかとれない忙しい人にも向いています。

なお申し込みは、ポイントが貯まる・使えるユーキャンの「楽天市場店」からがお得です。

運営はユーキャンであるため、教材の内容や受けられるサポートサービスは公式サイトで提供しているものと変わりません。

詳細については、講座ページにてご確認ください。

関連記事

▲わずか3ヵ月で、風景スケッチに必要なテクニックの基本~応用までをすべて「自宅で」学べます。